Rekord der Woche

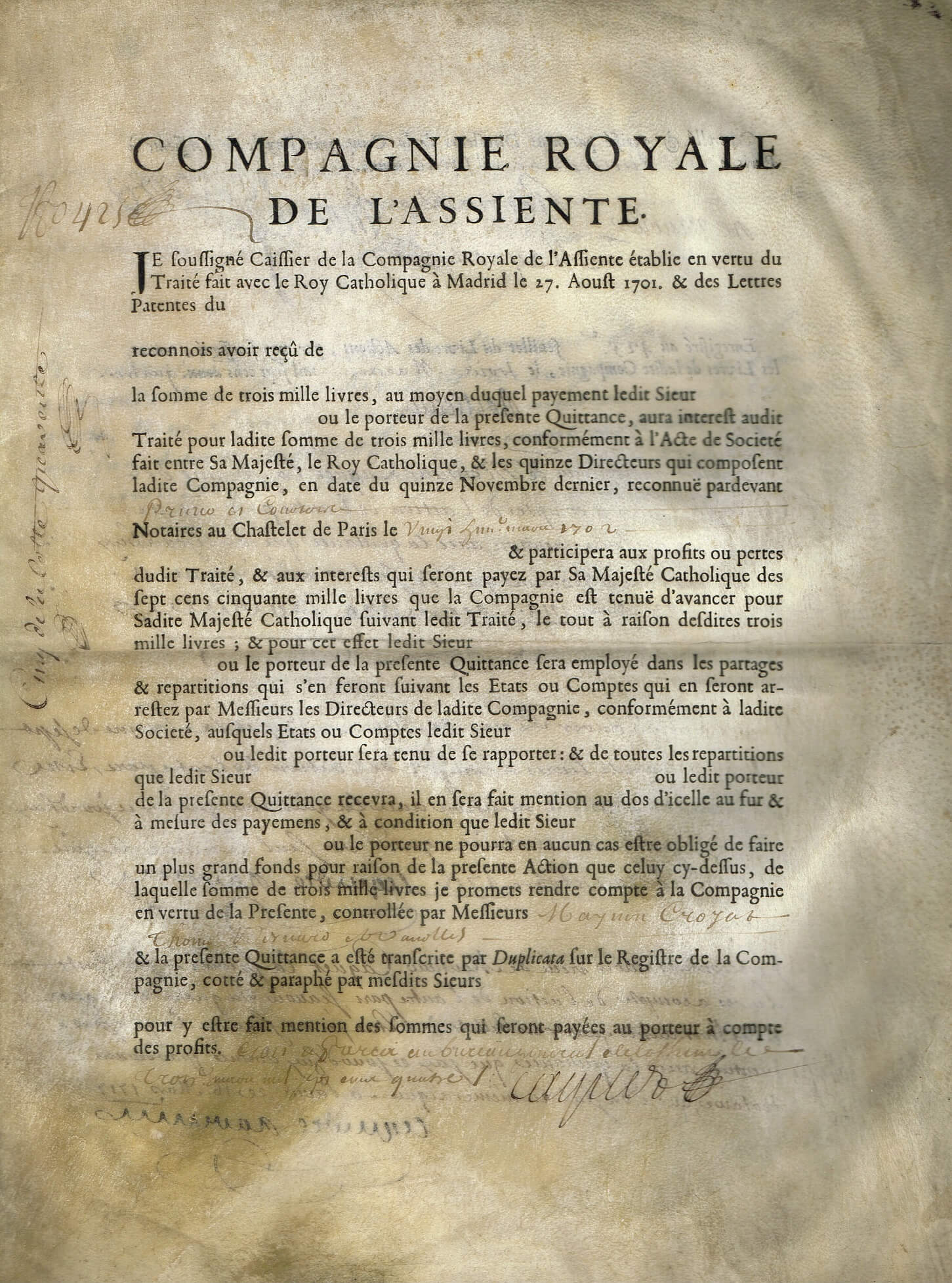

Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen

In unserer Rekordsektion reisen wir heute nach Bayern. Wir zeigen Ihnen die teuersten Münzen und Medaillen des Herzogtums, Kurfürstentums und Königreichs Bayern. Es erwarten Sie prächtige Mehrfachgoldmünzen!

alle Rekorde

die teuersten Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2024/04/2024KW15Rekord_00-1.jpg

523

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2024-04-11 09:35:002024-04-11 09:46:35Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2024/04/2024KW15Rekord_00-1.jpg

523

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2024-04-11 09:35:002024-04-11 09:46:35Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/12/2023KW49Rekord_07.jpg

486

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-12-07 10:42:152023-12-07 11:03:15Die teuersten: Münzen der Ernestinischen Herzogtümer

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/12/2023KW49Rekord_07.jpg

486

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-12-07 10:42:152023-12-07 11:03:15Die teuersten: Münzen der Ernestinischen Herzogtümer https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW47Rekord07.jpg

500

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-11-23 10:17:402023-11-23 10:36:56Die teuersten: Münzen und Medaillen Bulgariens

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW47Rekord07.jpg

500

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-11-23 10:17:402023-11-23 10:36:56Die teuersten: Münzen und Medaillen Bulgariens https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/10/02-38.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-10-27 08:43:112023-10-23 12:27:40Die teuersten: Sächsischen Münzen der Albertiner

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/10/02-38.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-10-27 08:43:112023-10-23 12:27:40Die teuersten: Sächsischen Münzen der Albertiner https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/08/08-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-08-25 13:56:372023-09-19 15:30:26Die teuersten: Münzen der Tschechoslowakei

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/08/08-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-08-25 13:56:372023-09-19 15:30:26Die teuersten: Münzen der Tschechoslowakei https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/06/06_image00833.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-06-16 13:56:422023-09-19 16:22:56Die teuersten: Münzen der Eidgenossenschaft

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/06/06_image00833.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-06-16 13:56:422023-09-19 16:22:56Die teuersten: Münzen der Eidgenossenschaft https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/05/03_image03396.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-05-26 13:56:152023-09-20 07:58:18Die teuersten: Münzen und Medaillen des modernen Griechenlands

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/05/03_image03396.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-05-26 13:56:152023-09-20 07:58:18Die teuersten: Münzen und Medaillen des modernen Griechenlands https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/04/06_image04412.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-04-21 13:56:132023-09-20 07:58:48Die teuersten: Münzen der Niederlande

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/04/06_image04412.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-04-21 13:56:132023-09-20 07:58:48Die teuersten: Münzen der Niederlande https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/03/09-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-03-17 14:00:512023-09-20 07:59:01Die teuersten: Münzen der Welt

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/03/09-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-03-17 14:00:512023-09-20 07:59:01Die teuersten: Münzen der Welt https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/01/07-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-01-27 13:56:322023-09-20 07:59:53Die teuersten: 2021 verkauften Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/01/07-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-01-27 13:56:322023-09-20 07:59:53Die teuersten: 2021 verkauften Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/10/09_image03264.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-10-14 13:56:282023-09-20 08:00:05Die teuersten: Münzen und Medaillen der Hohenzollern

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/10/09_image03264.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-10-14 13:56:282023-09-20 08:00:05Die teuersten: Münzen und Medaillen der Hohenzollern https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/03/08-4.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-04-08 13:56:172023-09-20 08:02:10Die teuersten: Britischen Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/03/08-4.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-04-08 13:56:172023-09-20 08:02:10Die teuersten: Britischen Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/03a.jpg

686

1600

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-01-28 13:56:322023-09-20 08:03:18Die teuersten: 2020 versteigerten US Banknoten

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/03a.jpg

686

1600

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-01-28 13:56:322023-09-20 08:03:18Die teuersten: 2020 versteigerten US Banknoten https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/08-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-01-21 13:56:592023-09-20 08:03:39Die teuersten: 2020 versteigerten US-Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/08-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-01-21 13:56:592023-09-20 08:03:39Die teuersten: 2020 versteigerten US-Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/PantikapaionStater-1.jpg

500

1000

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-11-19 13:56:532023-09-19 15:37:13Die teuersten: Goldmünzen der Antike

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/PantikapaionStater-1.jpg

500

1000

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-11-19 13:56:532023-09-19 15:37:13Die teuersten: Goldmünzen der Antike https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/09-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-11-12 13:56:082023-09-20 08:04:47Die teuersten: Münzen des Deutschen Kaiserreichs

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/09-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-11-12 13:56:082023-09-20 08:04:47Die teuersten: Münzen des Deutschen Kaiserreichs https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/02-20.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-22 13:56:192023-09-20 08:04:56Die teuersten: Münzen aus Elektron

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/02-20.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-22 13:56:192023-09-20 08:04:56Die teuersten: Münzen aus Elektron https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/01-18.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-15 13:56:102023-09-20 08:05:10Die Teuersten: Doppeltaler des Heiligen Römischen Reiches

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/01-18.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-15 13:56:102023-09-20 08:05:10Die Teuersten: Doppeltaler des Heiligen Römischen Reiches https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00311-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-08 13:56:482023-09-20 08:05:20Die Teuersten: Taler des Heiligen Römischen Reichs

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00311-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-08 13:56:482023-09-20 08:05:20Die Teuersten: Taler des Heiligen Römischen Reichs https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/07-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-01 13:56:012023-09-20 08:06:23Die Teuersten: Brakteaten

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/07-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-01 13:56:012023-09-20 08:06:23Die Teuersten: Brakteaten https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/03-15.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-17 13:56:522023-09-20 08:06:32Die Teuersten: Römischen Denare

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/03-15.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-17 13:56:522023-09-20 08:06:32Die Teuersten: Römischen Denare https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/01-11.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-10 13:56:222023-09-20 08:06:40Die Teuersten: Tetradrachmen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/01-11.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-10 13:56:222023-09-20 08:06:40Die Teuersten: Tetradrachmen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/08.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-03 13:56:292023-09-20 08:07:34Die Teuersten: Russischen Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/08.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-03 13:56:292023-09-20 08:07:34Die Teuersten: Russischen Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/08/10-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-08-27 13:56:442023-09-20 08:07:47Die Teuersten: Sesterzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/08/10-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-08-27 13:56:442023-09-20 08:07:47Die Teuersten: Sesterzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00196.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-30 13:56:542023-09-20 08:07:57Die Teuersten: Renaissancemedaillen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00196.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-30 13:56:542023-09-20 08:07:57Die Teuersten: Renaissancemedaillen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00023-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-16 13:54:352023-09-20 08:08:52Die Teuersten: Aurei

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00023-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-16 13:54:352023-09-20 08:08:52Die Teuersten: Aureidie schönsten Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW44Rekord_00.jpg

500

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-11-02 14:10:562023-11-02 16:22:15Die Schönsten: Keltische Münzen aus Britannien, ausgewählt von Tim Wright

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW44Rekord_00.jpg

500

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-11-02 14:10:562023-11-02 16:22:15Die Schönsten: Keltische Münzen aus Britannien, ausgewählt von Tim Wright https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/08-3.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-09 13:56:492023-10-20 13:02:21Die Schönsten: Jüdische Medaillen ausgewählt von Mel Wacks

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/08-3.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-09 13:56:492023-10-20 13:02:21Die Schönsten: Jüdische Medaillen ausgewählt von Mel Wacks https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/06/01Syracuse-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-06-11 13:56:222023-10-25 04:09:24Die Schönsten: Münzen mit Darstellungen von Frauen, ausgewählt von Alain Baron und Philippe Veuve

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/06/01Syracuse-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-06-11 13:56:222023-10-25 04:09:24Die Schönsten: Münzen mit Darstellungen von Frauen, ausgewählt von Alain Baron und Philippe Veuve https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/03_00588q00.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-28 13:56:572023-09-20 08:10:52Die Schönsten: Römische Münzen ausgewählt von Yves Gunzenreiner

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/03_00588q00.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-28 13:56:572023-09-20 08:10:52Die Schönsten: Römische Münzen ausgewählt von Yves Gunzenreiner https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/09-5.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-21 13:56:252023-09-19 16:04:39Die Schönsten: Taler der Stadt Zürich ausgewählt von Ruedi Kunzmann

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/09-5.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-21 13:56:252023-09-19 16:04:39Die Schönsten: Taler der Stadt Zürich ausgewählt von Ruedi Kunzmann https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/02_set-mit-5-x-25-4562431-O.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-14 13:56:582023-09-20 08:12:37Die Schönsten: Chinesische Münzen nach 1970 ausgewählt von Werner Höpker

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/02_set-mit-5-x-25-4562431-O.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-14 13:56:582023-09-20 08:12:37Die Schönsten: Chinesische Münzen nach 1970 ausgewählt von Werner Höpker https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/01a.jpg

1080

1920

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-07 13:56:292023-09-20 08:12:53Die Schönsten: Bremer Münzen ausgewählt von Claus Müller

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/01a.jpg

1080

1920

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-07 13:56:292023-09-20 08:12:53Die Schönsten: Bremer Münzen ausgewählt von Claus Müller https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-32.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-30 13:56:562023-09-20 08:13:06Die Schönsten: Münzen der französischen Nationalbibliothek. Ausgewählt von Frédérique Duyrat

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-32.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-30 13:56:562023-09-20 08:13:06Die Schönsten: Münzen der französischen Nationalbibliothek. Ausgewählt von Frédérique Duyrat https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/01-13-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-16 13:56:342023-09-20 08:13:20Die Schönsten: Münzen der hellenistischen Herrscher. Ausgewählt von Peter van Alfen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/01-13-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-16 13:56:342023-09-20 08:13:20Die Schönsten: Münzen der hellenistischen Herrscher. Ausgewählt von Peter van Alfen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-12.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-09 13:56:392023-09-20 08:13:33Die schönsten: Münzen in Wien. Ausgewählt von Kurator*innen des Münzkabinetts

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-12.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-09 13:56:392023-09-20 08:13:33Die schönsten: Münzen in Wien. Ausgewählt von Kurator*innen des Münzkabinetts https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/04-1.jpg

574

1020

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-02 13:56:472023-09-20 08:13:52Die schönsten: Münzen und Medaillen im WeltenMuseum Hannover

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/04-1.jpg

574

1020

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-02 13:56:472023-09-20 08:13:52Die schönsten: Münzen und Medaillen im WeltenMuseum Hannover https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/03/01-14-scaled-1.jpg

1282

2560

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-03-26 11:30:552023-09-20 08:14:07Die Schönsten: Papstmedaillen ausgewählt von Kay Ehling

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/03/01-14-scaled-1.jpg

1282

2560

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-03-26 11:30:552023-09-20 08:14:07Die Schönsten: Papstmedaillen ausgewählt von Kay EhlingRekordauktionen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/06/02-16-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-07-01 13:56:012023-09-19 15:31:53Rekordauktion: Heidelberger Münzhandlung Grün 81 & 82

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/06/02-16-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-07-01 13:56:012023-09-19 15:31:53Rekordauktion: Heidelberger Münzhandlung Grün 81 & 82 https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/05/06-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-05-06 14:00:562023-09-20 08:01:59Rekordauktion: Die Paramount Collection

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/05/06-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-05-06 14:00:562023-09-20 08:01:59Rekordauktion: Die Paramount Collection https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW44Rekord_00.jpg

500

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-11-02 14:10:562023-11-02 16:22:15Die Schönsten: Keltische Münzen aus Britannien, ausgewählt von Tim Wright

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW44Rekord_00.jpg

500

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-11-02 14:10:562023-11-02 16:22:15Die Schönsten: Keltische Münzen aus Britannien, ausgewählt von Tim Wright https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/08-3.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-09 13:56:492023-10-20 13:02:21Die Schönsten: Jüdische Medaillen ausgewählt von Mel Wacks

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/08-3.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-09 13:56:492023-10-20 13:02:21Die Schönsten: Jüdische Medaillen ausgewählt von Mel Wacks https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/06/01Syracuse-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-06-11 13:56:222023-10-25 04:09:24Die Schönsten: Münzen mit Darstellungen von Frauen, ausgewählt von Alain Baron und Philippe Veuve

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/06/01Syracuse-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-06-11 13:56:222023-10-25 04:09:24Die Schönsten: Münzen mit Darstellungen von Frauen, ausgewählt von Alain Baron und Philippe Veuve https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/03_00588q00.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-28 13:56:572023-09-20 08:10:52Die Schönsten: Römische Münzen ausgewählt von Yves Gunzenreiner

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/03_00588q00.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-28 13:56:572023-09-20 08:10:52Die Schönsten: Römische Münzen ausgewählt von Yves Gunzenreiner https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/09-5.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-21 13:56:252023-09-19 16:04:39Die Schönsten: Taler der Stadt Zürich ausgewählt von Ruedi Kunzmann

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/09-5.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-21 13:56:252023-09-19 16:04:39Die Schönsten: Taler der Stadt Zürich ausgewählt von Ruedi Kunzmann https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/02_set-mit-5-x-25-4562431-O.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-14 13:56:582023-09-20 08:12:37Die Schönsten: Chinesische Münzen nach 1970 ausgewählt von Werner Höpker

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/02_set-mit-5-x-25-4562431-O.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-14 13:56:582023-09-20 08:12:37Die Schönsten: Chinesische Münzen nach 1970 ausgewählt von Werner Höpker https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/01a.jpg

1080

1920

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-07 13:56:292023-09-20 08:12:53Die Schönsten: Bremer Münzen ausgewählt von Claus Müller

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/05/01a.jpg

1080

1920

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-05-07 13:56:292023-09-20 08:12:53Die Schönsten: Bremer Münzen ausgewählt von Claus Müller https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-32.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-30 13:56:562023-09-20 08:13:06Die Schönsten: Münzen der französischen Nationalbibliothek. Ausgewählt von Frédérique Duyrat

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-32.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-30 13:56:562023-09-20 08:13:06Die Schönsten: Münzen der französischen Nationalbibliothek. Ausgewählt von Frédérique Duyrat https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/01-13-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-16 13:56:342023-09-20 08:13:20Die Schönsten: Münzen der hellenistischen Herrscher. Ausgewählt von Peter van Alfen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/01-13-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-16 13:56:342023-09-20 08:13:20Die Schönsten: Münzen der hellenistischen Herrscher. Ausgewählt von Peter van Alfen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-12.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-09 13:56:392023-09-20 08:13:33Die schönsten: Münzen in Wien. Ausgewählt von Kurator*innen des Münzkabinetts

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/02-12.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-09 13:56:392023-09-20 08:13:33Die schönsten: Münzen in Wien. Ausgewählt von Kurator*innen des Münzkabinetts https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/04-1.jpg

574

1020

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-02 13:56:472023-09-20 08:13:52Die schönsten: Münzen und Medaillen im WeltenMuseum Hannover

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/04/04-1.jpg

574

1020

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-04-02 13:56:472023-09-20 08:13:52Die schönsten: Münzen und Medaillen im WeltenMuseum Hannover https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/03/01-14-scaled-1.jpg

1282

2560

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-03-26 11:30:552023-09-20 08:14:07Die Schönsten: Papstmedaillen ausgewählt von Kay Ehling

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/03/01-14-scaled-1.jpg

1282

2560

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-03-26 11:30:552023-09-20 08:14:07Die Schönsten: Papstmedaillen ausgewählt von Kay Ehling https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2024/04/2024KW15Rekord_00-1.jpg

523

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2024-04-11 09:35:002024-04-11 09:46:35Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2024/04/2024KW15Rekord_00-1.jpg

523

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2024-04-11 09:35:002024-04-11 09:46:35Die teuersten: Bayrischen Münzen und Medaillen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/12/2023KW49Rekord_07.jpg

486

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-12-07 10:42:152023-12-07 11:03:15Die teuersten: Münzen der Ernestinischen Herzogtümer

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/12/2023KW49Rekord_07.jpg

486

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-12-07 10:42:152023-12-07 11:03:15Die teuersten: Münzen der Ernestinischen Herzogtümer https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW47Rekord07.jpg

500

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-11-23 10:17:402023-11-23 10:36:56Die teuersten: Münzen und Medaillen Bulgariens

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/11/2023KW47Rekord07.jpg

500

1000

Peter Terhorst

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

Peter Terhorst2023-11-23 10:17:402023-11-23 10:36:56Die teuersten: Münzen und Medaillen Bulgariens https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/10/02-38.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-10-27 08:43:112023-10-23 12:27:40Die teuersten: Sächsischen Münzen der Albertiner

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/10/02-38.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-10-27 08:43:112023-10-23 12:27:40Die teuersten: Sächsischen Münzen der Albertiner https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/08/08-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-08-25 13:56:372023-09-19 15:30:26Die teuersten: Münzen der Tschechoslowakei

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/08/08-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-08-25 13:56:372023-09-19 15:30:26Die teuersten: Münzen der Tschechoslowakei https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/06/06_image00833.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-06-16 13:56:422023-09-19 16:22:56Die teuersten: Münzen der Eidgenossenschaft

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/06/06_image00833.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-06-16 13:56:422023-09-19 16:22:56Die teuersten: Münzen der Eidgenossenschaft https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/05/03_image03396.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-05-26 13:56:152023-09-20 07:58:18Die teuersten: Münzen und Medaillen des modernen Griechenlands

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/05/03_image03396.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-05-26 13:56:152023-09-20 07:58:18Die teuersten: Münzen und Medaillen des modernen Griechenlands https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/04/06_image04412.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-04-21 13:56:132023-09-20 07:58:48Die teuersten: Münzen der Niederlande

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/04/06_image04412.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-04-21 13:56:132023-09-20 07:58:48Die teuersten: Münzen der Niederlande https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/03/09-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-03-17 14:00:512023-09-20 07:59:01Die teuersten: Münzen der Welt

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/03/09-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-03-17 14:00:512023-09-20 07:59:01Die teuersten: Münzen der Welt https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/01/07-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-01-27 13:56:322023-09-20 07:59:53Die teuersten: 2021 verkauften Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2022/01/07-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2022-01-27 13:56:322023-09-20 07:59:53Die teuersten: 2021 verkauften Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/10/09_image03264.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-10-14 13:56:282023-09-20 08:00:05Die teuersten: Münzen und Medaillen der Hohenzollern

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/10/09_image03264.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-10-14 13:56:282023-09-20 08:00:05Die teuersten: Münzen und Medaillen der Hohenzollern https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/03/08-4.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-04-08 13:56:172023-09-20 08:02:10Die teuersten: Britischen Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/03/08-4.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-04-08 13:56:172023-09-20 08:02:10Die teuersten: Britischen Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/03a.jpg

686

1600

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

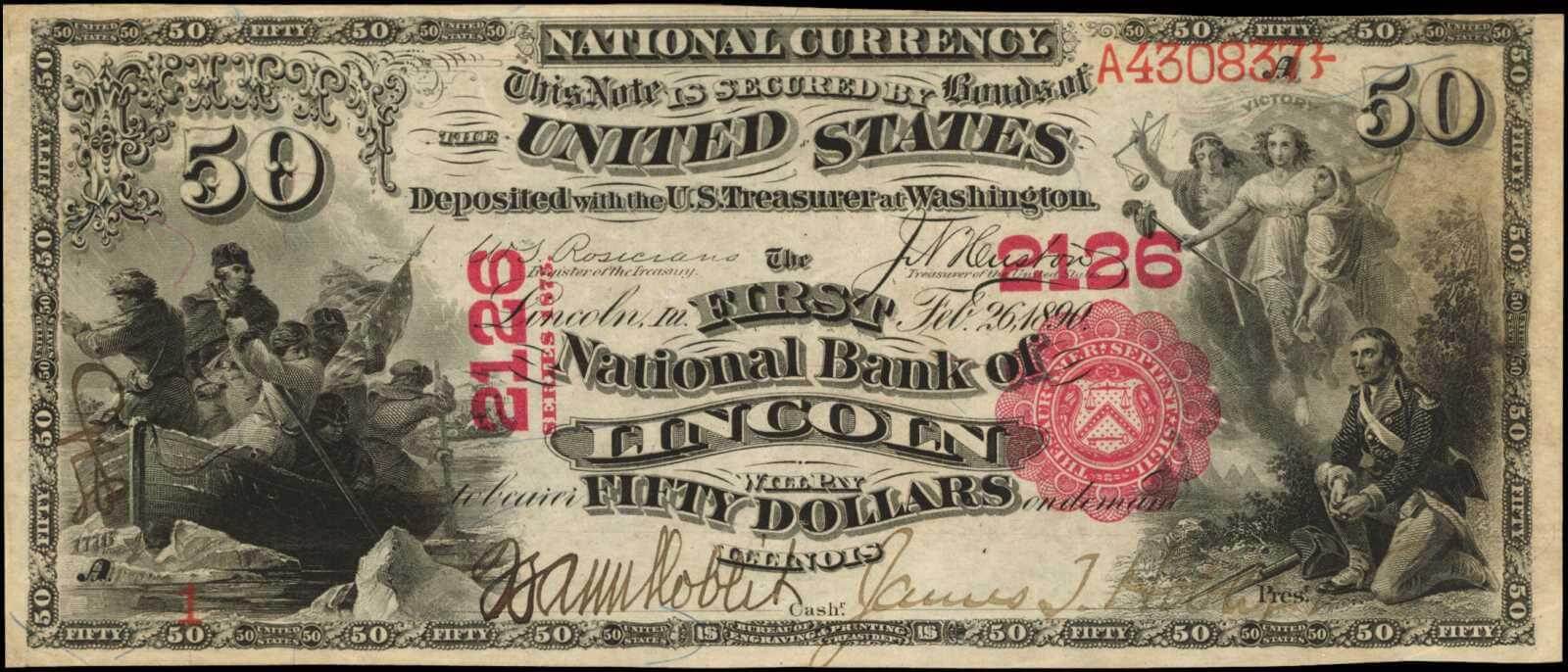

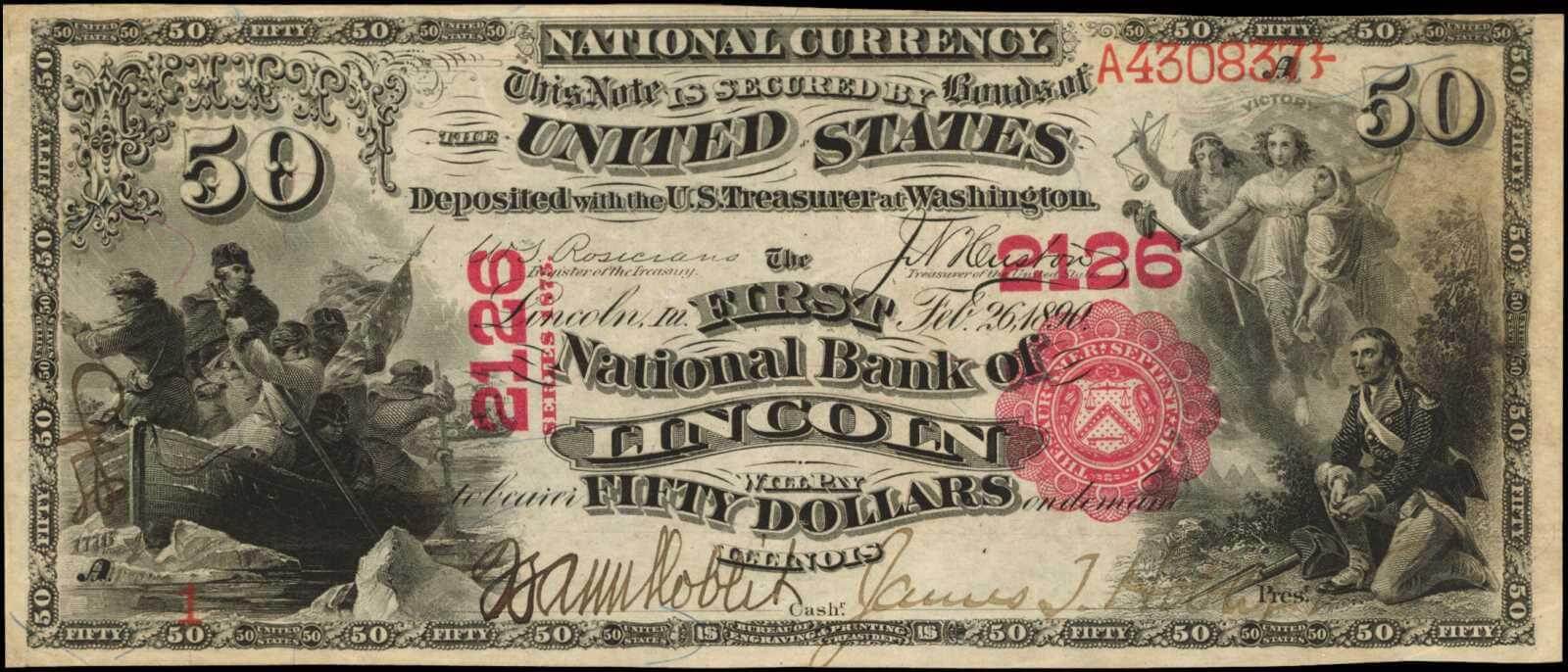

2021-01-28 13:56:322023-09-20 08:03:18Die teuersten: 2020 versteigerten US Banknoten

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/03a.jpg

686

1600

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-01-28 13:56:322023-09-20 08:03:18Die teuersten: 2020 versteigerten US Banknoten https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/08-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-01-21 13:56:592023-09-20 08:03:39Die teuersten: 2020 versteigerten US-Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/01/08-6.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-01-21 13:56:592023-09-20 08:03:39Die teuersten: 2020 versteigerten US-Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/PantikapaionStater-1.jpg

500

1000

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-11-19 13:56:532023-09-19 15:37:13Die teuersten: Goldmünzen der Antike

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/PantikapaionStater-1.jpg

500

1000

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-11-19 13:56:532023-09-19 15:37:13Die teuersten: Goldmünzen der Antike https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/09-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-11-12 13:56:082023-09-20 08:04:47Die teuersten: Münzen des Deutschen Kaiserreichs

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/11/09-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-11-12 13:56:082023-09-20 08:04:47Die teuersten: Münzen des Deutschen Kaiserreichs https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/02-20.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-22 13:56:192023-09-20 08:04:56Die teuersten: Münzen aus Elektron

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/02-20.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-22 13:56:192023-09-20 08:04:56Die teuersten: Münzen aus Elektron https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/01-18.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-15 13:56:102023-09-20 08:05:10Die Teuersten: Doppeltaler des Heiligen Römischen Reiches

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/01-18.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-15 13:56:102023-09-20 08:05:10Die Teuersten: Doppeltaler des Heiligen Römischen Reiches https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00311-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-08 13:56:482023-09-20 08:05:20Die Teuersten: Taler des Heiligen Römischen Reichs

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00311-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-08 13:56:482023-09-20 08:05:20Die Teuersten: Taler des Heiligen Römischen Reichs https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/07-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-01 13:56:012023-09-20 08:06:23Die Teuersten: Brakteaten

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/10/07-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-10-01 13:56:012023-09-20 08:06:23Die Teuersten: Brakteaten https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/03-15.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-17 13:56:522023-09-20 08:06:32Die Teuersten: Römischen Denare

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/03-15.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-17 13:56:522023-09-20 08:06:32Die Teuersten: Römischen Denare https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/01-11.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-10 13:56:222023-09-20 08:06:40Die Teuersten: Tetradrachmen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/01-11.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-10 13:56:222023-09-20 08:06:40Die Teuersten: Tetradrachmen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/08.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-03 13:56:292023-09-20 08:07:34Die Teuersten: Russischen Münzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/09/08.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-09-03 13:56:292023-09-20 08:07:34Die Teuersten: Russischen Münzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/08/10-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-08-27 13:56:442023-09-20 08:07:47Die Teuersten: Sesterzen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/08/10-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-08-27 13:56:442023-09-20 08:07:47Die Teuersten: Sesterzen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00196.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-30 13:56:542023-09-20 08:07:57Die Teuersten: Renaissancemedaillen

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00196.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-30 13:56:542023-09-20 08:07:57Die Teuersten: Renaissancemedaillen https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00023-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-16 13:54:352023-09-20 08:08:52Die Teuersten: Aurei

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2020/07/10image00023-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2020-07-16 13:54:352023-09-20 08:08:52Die Teuersten: Aurei https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/06/02-16-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-07-01 13:56:012023-09-19 15:31:53Rekordauktion: Heidelberger Münzhandlung Grün 81 & 82

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/06/02-16-1.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-07-01 13:56:012023-09-19 15:31:53Rekordauktion: Heidelberger Münzhandlung Grün 81 & 82 https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/05/06-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-05-06 14:00:562023-09-20 08:01:59Rekordauktion: Die Paramount Collection

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2021/05/06-2.jpg

540

960

https://neu.muenzenwoche.de/wp-content/uploads/2023/01/logo-muenzenwoche_590x204.png

2021-05-06 14:00:562023-09-20 08:01:59Rekordauktion: Die Paramount Collection